〈おびただしい蝗の羽だ寿ぐよ/金子兜太〉蝗は飢饉を招きかねない。でも寿ぐ、自然のありのままの動きとして受け入れる大きさ。〈雲も石もいない山なり現存す/金子兜太〉ただ山としてそこにある。〈月が出て美女群浴の白照す/金子兜太〉と〈渚辺に若きらの尻みな黄菊/金子兜太〉、人体という存在はただ美しいだけ。〈鰈は血真っ黒な日本海明けて/金子兜太〉黒さのなかに蠢く血、生命たち、また朝が来る。〈冬の神「司寒」に捧ぐ韮の青さ/金子兜太〉韮ではなく韮の青さを捧げるというのが肝だ。神へ捧げるのは色だけでいい。ものは人が腹を満たす。〈歩みゆくや稲妻片片と散りぬ/金子兜太〉稲妻を物体として捉える、片片と。

工藤玲音『水中で口笛』左右社

新聞社から電話のあった日、今や渋民村の工藤玲音から日本のくどうれいんになった工藤玲音の『水中で口笛』を読む。〈死はずっと遠くわたしはマヨネーズが星形に出る国に生まれた/工藤玲音〉マヨネーズの星形に宿命論を見る。設定がわざとらしくなくていい。〈五キロ痩せ猫が一匹わたしから消えてしまった、猫、おてんばな/工藤玲音〉ダイエットして一匹の相棒を失った感じがある。〈たわむれに月の磁石をつけられて大きな梨を抱く冷蔵庫/工藤玲音〉ぼこぼこの月とぼこぼこの梨の色彩の相乗効果で果実の観念がよく冷える。〈ふと特技が「迷路を書く」で「迷路を解く」ではないことに気付いてしまう/工藤玲音〉問題解決型ではなく問題提起型である。

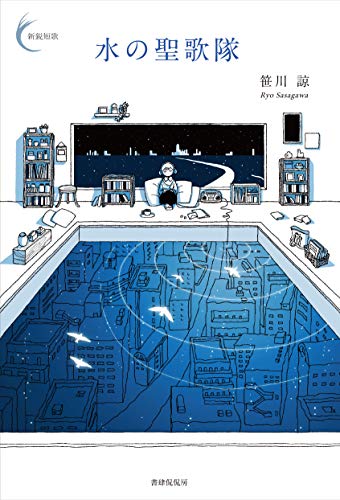

笹川諒『水の聖歌隊』書肆侃侃房

梅雨入りした日、『水の聖歌隊』を読む。〈ひるひなか 薄ぼんやりしたエッセイを積み木で遊ぶみたいに読んだ/笹川諒〉そんなエッセイを、たとえばトルコとかベトナムとかコロンビアとか知らない作家のエッセイをまひるに読みたい。〈呼びあってようやく会えた海と椅子みたいに向かいあってみたくて/笹川諒〉椅子に人はいらない。ただ椅子が砂浜に置かれ波と向き合う。そんな景色が愛おしい。〈ほとんどが借りものである感情を抱えていつものTSUTAYAが遠い/笹川諒〉確かに、図書館やツタヤで借りたものだけを鑑賞してできた理性により感情が決められているかもしれない。〈雲を見てこころも雲になる午後はミニシアターで映画が観たい/笹川諒〉ミニシアターでの映画鑑賞したあとの感覚は確かに雲なのかもしれない、雨上がりの午後二時の、青と黄の斑の。〈空想の街に一晩泊まるのにあとすこしだけ語彙が足りない/笹川諒〉現実の町に煉瓦が必要なように空想の街には構成のための語彙が必要だ。

犬養楓『前線』書肆侃侃房

インド変異株が日本にすでに感染しているかもしれないのに黄金週間で多くの人が移動している日、『前線』を読む。〈同僚の鼻を拭った綿棒がこの病院の命運決める/犬養楓〉病院に限らずコロナ禍では綿棒一本で生活が一変する。〈財源は誰かの痛みの分でありそれを癒やした対価でもある/犬養楓〉医療従事者は上の句を忘れてはならない。〈まだ家具の届かぬ部屋で正座して経を読むようにYouTube見る/犬養楓〉新居では家具がないとやることがなく、床に正座してしまう。〈デジタルの時刻表示をちらり見て死亡宣告本人へする/犬養楓〉感染症流行下では付添の家族はいない。〈芸術に救われた人と同じだけ命捧げた若者がいる/犬養楓〉もしかしたらコロナ禍の芸術興業により誰かが命を奪われたのかもしれない。〈「し」と打てば「新型」と出る電カルの予測を超えて「信じる」と打つ/犬養楓〉機械の予測を人間の意志はこえられる。

人間の沙汰の多くは無駄だろう ただ存在は無意味ではない 犬養楓

石井僚一『死ぬほど好きだから死なねーよ』短歌研究社

自由律俳句を楽しむ会第一回に〈ウーバーイーツで買えた春風/以太〉が載った日、『死ぬほど好きだから死なねーよ』を読む。〈父危篤の報受けし宵缶ビール一本分の速度違反を/石井僚一〉飲酒運転ではなく速度違反というズラシの面白さ。〈遺影にて初めて父と目があったような気がする ここで初めて/石井僚一〉それまでは視線が交差しただけ。〈助手席を永遠の生き場所とする法定速度遵守のあなたの/石井僚一〉母親だろうか。〈スーパーに並ぶ無数の缶詰の賞味期限の向こうが未来/石井僚一〉賞味期限が終わっても食べられる。〈秋に届くはずの手紙にボールペンのペン先を沈めてゆく 翳り/石井僚一〉「届くはずの手紙」にペン先を沈めて書くねじれ。〈もらうことに慣れてはいけない 夜空には架空のひかりとしての星々/石井僚一〉すでにもらっているものは架空でまやかしだったのかもしれないから。〈雨のなかに溶けゆく心音 静けさのペットボトルに挿したストロー/石井僚一〉ストローが吸い上げるのは溶けた心音かもしれない、水の連想から。

小佐野彈『メタリック』短歌研究社

雨のなか硝子に囲まれたストリートピアノを観ながら『メタリック』を読む。〈ママレモン香る朝焼け性別は柑橘類としておく いまは/小佐野彈〉とある未知数としての柑橘類。〈セックスに似てゐるけれどセックスぢやないさ僕らのこんな行為は/小佐野彈〉繁殖のための行為が単に恋愛のようなものを確かめる行為と成り果てて。〈赤鬼になりたい それもこの国の硝子を全部壊せるやうな/小佐野彈〉無関心の国日本でクリスタル・ナハトを起こせるだけの力を秘めるのは何故か。〈寝るまへに飲みくだすべく鈴蘭の骨のやうなる錠剤を割る/小佐野彈〉鈴蘭は確か毒を含んでいた。テレホンカードで錠剤を割る。〈受け容れることと理解のそのあはひ青く烈しく川は流れる/小佐野彈〉理解とは突き放すこと。〈農耕の罪を知りたる人間をざつと洗つて雨雲は去る/小佐野彈〉土を掘ることはかつて穢れだった。恩寵のように雨。

坊城俊樹『壱』朔出版

肩がこる日、『壱』を読む。〈焼夷弾降りしあたりを都鳥/坊城俊樹〉隅田川あたりの業平の物語と戦中とが交錯する。〈出征し負傷し此処に暦売る/坊城俊樹〉靖國神社のカレンダーだろう。糊口をしのぐために暦売りをしなければならない。〈零戦といふ夏空のひとかけら/坊城俊樹〉遊就館のゼロ戦、かつての夏空を翼に留め今は地にある。夏ゆえに特攻隊も意識しているのだろう。〈零戦といふ炎帝のやうなもの/坊城俊樹〉もまた。〈寒風が樹齢の音を立ててゐる/坊城俊樹〉十年や二十年ではない、百年や千年の樹齢の音を思う。〈衛士もまた黒を極めし花衣/坊城俊樹〉皇宮警察官も花見をする。〈角海老の裏よりぬつとサングラス/坊城俊樹〉ボーイか、それとも常連客か。〈エンゼルトランペット破れ小鳥来る/坊城俊樹〉九段会館のエンゼルトランペットだろう。音の出ないトランペットと鳥の声、ふたつの音の共鳴を思う。〈露の世の襁褓干されて舟だまり/坊城俊樹〉品川あたりの景だろう。露という古い歌のことばと俗も俗な襁褓の白さが和する。

終点は銀河それとも春の駅 坊城俊樹

霏霏Ⅱ第2号

霏霏Ⅱはひひnextと読む、熊本県で創刊した季刊の俳誌。〈デジタルが雪を神話に変える村/中山宙虫〉動画に撮るときデジタルという仕組みは擬神の役割を果たす。〈柊ほろほろ けものの体温で/星永文夫〉柊の小さな白と獣の吐く息の白さの対比が美しい。〈疫病や進化してゆくメロンパン/山田節子〉疫病のウィルスも進化する、人間の商売と同じように。〈中空に狐火 昼はビルに化け/志賀孝子〉大胆な措辞である。〈トランプをめくれば 春への戸がひらく/梅木トキエ〉トランプ占いのようなものを思う。〈啓蟄やマグマ地表に近づいて/森本哲雄〉地虫がマグマまで連れてきた。〈かりんとうは無口 本日春が立つ/鴻江亜紀〉かりんとうは冬の化石のようだ。〈啓蟄に小指がもう一本生え/楠井清文〉小指の外側に地虫のように細く白い指が生える。想像力が強い。

鴇田智哉『エレメンツ』素粒社

Ⅰ

〈海胆のゐる部屋に時計が鳴る仕掛/鴇田智哉〉は〈階段が無くて海鼠の日暮かな/橋閒石〉を思う、時間の流れと海洋生物と日だまりのマッハ哲学における感覚的関数みたいな。〈分銅を置きかへて日の深まりぬ/鴇田智哉〉これも安定した感覚のかたまりである分銅と相対的時間のつらなりを見せる。〈昔からうちつぱなしの空がある/鴇田智哉〉バブル期からある、ゴルフボールの打ちっぱなしでもいいしミサイルの打ちっぱなしでもいい。〈うすばかげろふ罅われてゐる団地/鴇田智哉〉団地の表皮は薄いのかと思う。〈壜にさすすすき電気のとほる家/鴇田智哉〉すすきの穂に静電気を思う。〈ぶらんこをからだの骨としてつかふ/鴇田智哉〉外骨として使えれば漕げる。〈石を組み合はせて夏の日を悼む/鴇田智哉〉墓石の原型を今も繰り返す。〈イヤホンを挿すと聞える合歓の花/鴇田智哉〉イヤホン系はこれでもいい、季語と有線で繋がなくてもいい。〈口あくと耳の具合のかはる秋/鴇田智哉〉「あく」だから春でも夏でも冬でもない。

Ⅱ

〈うららかに手の持主が来るといふ/鴇田智哉〉手タレントのように手に人格のある人の。〈コンセントから蛤になる雀/鴇田智哉〉そのキッカケとしての挿し込み。

Ⅲ

〈まるめろにあかるい会のひらかれる/鴇田智哉〉季語を擬態語のようにする。〈木犀のあばらを貰ひたくなりぬ/鴇田智哉〉今井杏太郎の風船のように犀の肋を暗示している。〈悴んで車輪のまはる筋の見ゆ/鴇田智哉〉灰色の寒さのなかに黒と銀の軌跡。〈冬凪へことごとくあく車輌の扉/鴇田智哉〉「ことごとく」は明喩を意識している。〈輪郭を日向の塵としてゑがく/鴇田智哉〉まぶしさのなかに見える人影は自らの視線が像を結ぶ。〈パノラマの寒さが手のひらにひらく/鴇田智哉〉「ひら」のリフレイン、「パノラマ」「ひらく」という縁語で季語をはさむ。技巧的。〈うららかに暮らした跡のあるほとり/鴇田智哉〉うららかには水の気配がある。〈水滴のおくゆきをゆく秋の蝶/鴇田智哉〉実体のうすくなる秋の蝶を思う。「おくゆき」は奥へ「ゆく」のだ。

オルガンの奥は相撲をする世界 鴇田智哉

飯田有子『林檎貫通式』書肆侃侃房

〈女子だけが集められた日パラシュート部隊のように膝を抱えて/飯田有子〉ただ落下するために。〈足首まで月星シューズに包まれていさえすればいさえすればね/飯田有子〉それさえあればだいじょうぶな気がするムーンスターの靴。〈オーバーオールのほかなにも着ず春小麦地帯をふたり乗りで飛ばそう/飯田有子〉地理Bで習ったような単語、カナダと合衆国の真ん中くらい。オーバーオールでモーターサイクルだと、夏じゃないと寒いかな。〈胸のそれいえ読まなくていい吊革に両の手首を吊る人は優しい/飯田有子〉だらしなさそうだけど電車でそんな格好をできる人は変に気張っていないから。〈砕かれたピアノのことを言うときに君の後ろの若葉が騒ぐ/飯田有子〉若葉にピアノの音の余波がしみついているのだろう。〈造られた薔薇にたちまち汗浮かび憧憬器官ってそれ?これ? いいえ/飯田有子〉皮膚が憧憬器官なのかも。〈それどけてあたしに勝手に当てないでそんな目盛りあたしに関係ない/飯田有子〉メートル法委員会は私の関係者ではないのだから。私は私の尺度で測る。〈涙の粒まつげにつけた人を抱く二人三脚の紐とかぬまま/飯田有子〉もう離れられない。〈向かい風に吹かれる頬のやや高くまだわからないって顔をしている/飯田有子〉そのまま吹かれている。〈自動ドア二つにわれてきみは夜のセブンイレブンより羽化したる人/飯田有子〉自動ドアを割れる蛹と見立てているのか。コンビニへ入るたび羽化できる。〈反乱軍、帝国軍と名付けたる二匹の金魚を祖母可愛がる/飯田有子〉銀河英雄伝説の戦艦めく金魚。「ファイエル!」〈二十一世紀夏のさかりの食卓のちりめんじゃこにみんな眼が無い/飯田有子〉なんか未来で遺伝子操作されったっぽいよ。〈性交はしずかで真冬のかたつむりきりきり巻かれる音がきこえる/飯田有子〉

配達帰りのバイクを停めておじさんがなにかの祠に合掌をした 飯田有子

第四回浜松私の詩コンクール入賞作品を読む

第4回浜松「私の詩」コンクール一般の部において「薬局にある象の遊具」という詩で浜松市長賞をいただいた。前回に引き続き2回連続の浜松市長賞である。また入賞作を読む。

小学生の部

浜松市長賞の佐野未歩「大きい小さい」は思弁的である。人間と地球と宇宙における大きさ小ささの組み合わせから演繹された思考はやがて微小を考えたライプニッツの大陸合理論へ届く、「私のこの小さな想像も きっと大きい」と。浜松市教育委員会賞の鈴木泉「ふしぎなドーナツの穴」は時間を超える穴として自己の成長を記録していた。

中高生の部

浜松市長賞の野寄幸穂「アイツの中身」はアイツの正体を明示しないパターン、でもなんとなく分かる。静岡県詩人会会長賞の古橋京佳「化け物がやってきた日」その化け物はコロナにも別の何かにも置き換えられる。遠州灘賞の影田れい「命の「おもさ」」は「重さはわからないけれど/「おもさ」はあたたかかった」と言い切れる強さがある。同じ区遠州灘賞の角谷りょう「一日の大切さは同じ」の「いつもどおりの生活をする」もまた強さ。

一般の部

浜松市教育委員会長賞のあさとよしや「先生」は「面白い先生」を描写する、もしかしたら自分のなかにいる先生かもしれない。中日新聞社賞の熊谷有加「こうちゃん」は子どもの作と見せかけて「死にむかって 生きている」で大人としてしっかり生きていることがわかる。静岡県詩人会会長賞の伊藤千賀子「舌にのこるあめ」は「笑う事を忘れた/一枚のセンタクモノになり」が忘れられない。遠州灘賞のleft alon 「意味が消えるとき」は風の街へ私もともに行こう。詩季賞の宮本幸恵「吹鳴(ミュージック・サイレン)」は「今ならきっと/歩いて行ける」が心に残る。

吉田恭大『光と私語』いぬのせなか座

〈いつまでも語彙のやさしい妹が犬の写真を送ってくれる/吉田恭大〉やさしい語彙のひとつとして犬の写真をもらう。〈もうじきに朝だここから手の届く煙草と飴の箱が似ている/吉田恭大〉徹夜明けか早朝覚醒のボンヤリさがわかる。どちらも口寂しさを紛らわす、とりあえずどちらもとるのだろう。〈筆跡の薄い日記の一行をやがて詩歌になるまでなぞる/吉田恭大〉詩歌は薄い文字ではなくある程度濃い文字で書かれるだろう。他人にも読まれるために。〈真昼間のランドリーまで出でし間に黄色い不在通知が届く/吉田恭大〉クロネコヤマトだろう、ランドリーの白もドアポストの白も不在通知の黄色も鮮やかな日だろう。〈読み難い人の名前を間違えてもう下ろせない銀行がある/吉田恭大〉暗証番号のように人名を使ってしまう。しかし現代なら本人確認方法として他人の名前を使うような機械的コミュニケーションもありうる。〈国道に沿って歩けば辿り着く精米機のある場所が郊外/吉田恭大〉精米機はたいてい農協が設置しているからそこが郊外なのだろう。しばらく周りを見回す。すこし寂しい。

西。東日本各地に未明から断続的に非常に強い 吉田恭大

佐藤弓生『世界が海におおわれるまで』書肆侃侃房

〈秋の日のミルクスタンドに空瓶のひかりを立てて父みな帰る/佐藤弓生〉誰かの父であろうサラリーマンたちが牛乳を飲み干してどこかへ帰る。ミルクの語感と父のギャップが面白い。〈神さまの貌は知らねどオレンジを部屋いっぱいにころがしておく/佐藤弓生〉スピノザ的な汎神論か、オレンジを神の変状として散らし愛でる。〈遊園地行きの電車で運ばれる春のちいさい赤い舌たち/佐藤弓生〉遊園地までのにぎやかなおしゃべり。〈おびただしい星におびえる子もやがておぼえるだろう目の閉じ方を/佐藤弓生〉視界を閉ざすために必要なことはなんだろう。この肉体感覚は〈なんという青空シャツも肉体も裏っかえしに渇いてみたい/佐藤弓生〉の肉体にもある。〈コーヒーの湯気を狼煙に星びとの西荻窪は荻窪の西/佐藤弓生〉星びとが隠れ棲むなら西荻窪周辺に決まっている。〈白の椅子プールサイドに残されて真冬すがしい骨となりゆく/佐藤弓生〉劣化した樹脂の椅子とか。〈ひづめより泥と花とをこぼしつつ犀は清濁併せ呑む顔/佐藤弓生〉犀の角のように犀が歩む。〈理容師の忘我うつくしさきさきと鋏鳴る音さくら咲く音/佐藤弓生〉「さきさき」のsk音とさくら咲くのsk音とが響く。〈はつなつのとむらい果ててねむる子の喉のくぼみに蝶ほどけゆく/佐藤弓生〉初夏の葬儀か、蝶ネクタイを蝶とかたちだけで言った。

たいせつな詩を写すごとショートヘアの新入社員メモをとりおり 佐藤弓生

『県民文芸』第六十集

ふじのくに芸術祭2020こと第60回静岡県芸術祭の短歌部門受賞作を読む。静岡県芸術祭賞「転移」より〈疲れはて眼おさえる我の背をおずおずと撫ず力なき手が/勝田洋子〉、冷たいけれどあたたかい手だったのだろう。奨励賞「冷蔵庫のなかの空」はもちろん省略、「父の昭和」より〈愛ほしみ育てられたる父なるを継父と聞かされし中三の冬/星谷孝彦〉「中三の冬」という沈黙がある。「西陽の波形」より〈水底を叩いたような紺の靴履いて晩夏の駅舎へ向かう/酒井拓夢〉「水底を叩いたような」から水色の鮮やかさが判る。「県境のスケッチ」より〈県境の字近づきて引売の軽トラは歌の音量上げる/木村德幸〉その実際も過疎地の詩となる。〈蟬の殻つけし鳥居が夕映えて九戸の字を守るがに立つ/木村德幸〉の鳥居の朴訥さもよい。準奨励賞「母の総譜」より〈差し伸べる手は何かしらざらついて薄紙一枚向こうの母の手/太田弘子〉「ざらついて」の感触はいつまでも残る。「天竜川・木火土金水」より〈廃鉱となりて久しき久根鉱山建屋を覆い葛の花咲く/野島謙司〉訪れてみたい。「半透明の世界」より〈時間が止まったゼリーの中半透明の世界で溺れた果実/山形陽子〉きっと蜜色に光る果実だろう。「山旅」より〈富士裾の青木ヶ原の樹海より青葉のさはぐ風の渡り来/鈴木昭紀〉風景が大きい。「父母」より〈九十の母われに言ふひきこもる兄は宝だ大事にしようと/海野由美〉そう言われても、「大事にしようと」という一人称複数が日本の田舎。入選「お地蔵さま」より〈ゆらゆらともじずり草の野を歩くひとりが好きでひとりが嫌で/大庭拓郎〉感情が捩花のように捩れる。「赤児」より〈新生児メレナで赤児の逝きしこと妻には言えず病室を出づ/磐田二郎〉悲壮である。